Zunächst möchte ich die Fragen, um die es im Grunde immer geht, klar in den Raum stellen:

Was ist Übersetzung?

Welches sind Kriterien und Beurteilungsmaßstäbe einer guten Übersetzung? Kann man aus solchen Kriterien eine Typologie der Übersetzung herleiten? Zuletzt hat das J. Dominik Harjung mit seiner 1996 im Schwengeler-Verlag erschienenen Kampfschrift „Die genaueste und zuverlässigste deutsche Bibel” versucht.

Aber bevor man einen Katalog von Anforderungen aufstellt, an dem man Bibelübersetzungen zu messen beansprucht, täte man gut, sich über die Frage, was Übersetzung eigentlich ist, aus der Sicht der biblischen Offenbarung selbst ein paar Gedanken zu machen. Dies läge umso näher, als es uns ja vorrangig um die Übersetzung der Bibel geht. Viele Missverständnisse entstehen deshalb, weil wir uns nie klar gemacht haben, was Übersetzung eigentlich ist.

Lassen Sie mich auf das Wortspiel vom ÜberSETZEN und ÜBERsetzen zurückgreifen. Es vergleicht den Vorgang des Übersetzens mit dem des ÜBERsetzens von einem Ufer zum anderen. Der ausgangssprachliche Text wäre das eine Ufer, der zielsprachliche Text das andere, und was dazwischen liegt – nun das ist eben das Betätigungsfeld des Übersetzers. Der Übersetzer ist dann der Bootsführer, der den Fluss, seine Untiefen und Stromschnellen und sonstigen Gefahren kennt und seine Kunden sicher daran vorbei ans Ziel, nämlich ans andere Ufer, führt. Aber was ist, bezogen auf den Übersetzungsvorgang, das „andere Ufer”?

Man könnte hier kritisch anmerken: Viele, vielleicht die meisten „Übersetzungen” landen gar nicht auf der anderen Seite. Sie tun nur den halben Job und lassen die andere Hälfte dem Adressaten, dem Empfänger. Die Übersetzer sind dann wie Bootsführer, die ihre Fahrgäste mitten in den Strom führen und sie dann der Strömung überlassen.

Wie weit geht die Verantwortung des Übersetzers? Vom Bootsführer wird erwartet, dass er seine Fahrgäste nicht nur vom Herkunftsufer wegführt, sondern sich versichert, dass sie auch drüben ankommen und zwar genau an der richtigen Stelle. Dafür wird er bezahlt.

Das Bild deutet an, worum es in der Frage nach der impliziten Information in der Bibel geht. Wie weit muss eine Übersetzung, die diesen Namen verdient, der impliziten Information Rechnung tragen?

Freilich darf auch die Gefahr nicht verschwiegen werden, dass der Übersetzer/ÜBERsetzer die Grenzen seiner Verantwortung überschreitet. Dem am anderen Ufer an der richtigen Stelle Abgesetzten steht unter Umständen mehr als ein Weg offen, auf dem er von dort weitergehen kann. Auch das gemeinsame Grundverständnis der biblischen Texte, von dem wir ausgehen, lässt ja der Auslegung im einzelnen noch einen sehr großen Spielraum. Damit sei grundsätzlich auf die nicht immer leicht zu erkennende Grenze zwischen Übersetzung und Auslegung hingewiesen. Im Bild gesprochen: Der ÜBERsetzer steht dann in Gefahr, die Grenzen seiner Zuständigkeit zu überschreiten, wenn er gewissermaßen den Fahrgästen vorschreiben will, in welche Richtung sie nach der Überfahrt ihre Reise fortsetzen müssen.

Das Ziel bestimmt die Methode

Die Leute sollen aber nicht einfach nur irgendwie hinüber kommen, sie sollen nicht nur nicht durcheinander geschüttelt und verunsichert drüben ankommen, sondern so, dass sie sich auch ein zweites Mal und ein n-tes Mal dem Bootsführer anvertrauen – die Vertrauensfrage ist für die Akzeptanz einer Bibelübersetzung von entscheidender Bedeutung. Die Fahrgäste sollen ja nicht an irgendeiner Stelle landen, sondern an der richtigen – dort, wo die Wege weiterführen.

Wir haben uns daran gewöhnt, über die Problematik der Übersetzungsmethode mit Hilfe eines bestimmten Vokabulars zu reden, das genau so übersetzungsbedürftig ist, wie das, wovon sie handeln: Auf der einen Seite verwenden wir zwei Gruppen von Gegensatzpaaren, zum einen wörtlich oder kommunikativ, formal oder dynamisch, streng wörtlich oder idiomatisch; auf der anderen Seite die Gegensatzpaare Übersetzung oder Übertragung bzw. Paraphrase. Diese zwei Arten von Begriffspaaren werden oft so verwendet, als ob sie beliebig austauschbar wären; in Wirklichkeit beziehen sie sich aber nicht auf dasselbe. Die erste Gruppe von Gegensätzen hat mehr mit der Methode zu tun, die zweite mehr mit dem Ergebnis.

Aber Methode und Ziel sind natürlich untrennbar aufeinander bezogen. Das Ziel bestimmt die Methode, und die Methode bestimmt das Ergebnis. Deshalb müssen wir uns, bevor wir von der Methode sprechen, nochmals klar werden darüber, welches das wichtigste Ziel einer Übersetzung ist. Soll sie einfach den Wortlaut des Originals in der Zielsprache möglichst getreu abbilden, bzw. den Hörer oder Leser möglichst nahe an diesen Wortlaut heranführen? Wozu dann aber überhaupt übersetzen? Oder geht es darum, dem Leser oder Hörer, der keinen unmittelbaren Zugang zum Original hat, in erster Linie dessen Bedeutung zu vermitteln? Falls ein Konflikt zwischen diesen beiden Zielsetzungen entsteht, welche der beiden hat Vorrang?

Es besteht kein Zweifel, dass zumindest in der literarischen Prosaübersetzung im Konfliktfall die Vermittlung der intendierten Bedeutung den Vorrang hat. Kein Buch, das mit kommerziellen Absichten aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wird, könnte ohne Beachtung dieses Grundsatzes verkauft werden.

Sprachliche Alltagstheorien wollen alle Bedeutung am Wortlaut allein festmachen. Aber keine Übersetzung funktioniert so. Kein Buch, das so übersetzt wird, könnte verkauft werden. Ein Wechsel der Perspektive hilft hier weiter: Nehmen wir den Empfänger als Fixpunkt, dann lässt sich dieselbe Frage anders formulieren: Kommt das hinüber, was hinüber kommen soll?

Kommunikat = Explikat + Implikat

Das Explikat ist, vereinfacht gesagt, das, was sich am Wortlaut festmachen lässt. Das ist aber nur ein Aspekt von dem sogenannten Kommunikat, d.h. der Botschaft oder der Mitteilung, die hinüber kommen soll.

Was noch in der Aussage steckt

Wenn wir unser alltägliches Reden beobachten, stellen wir fest, dass wir nie alles sagen, wovon wir wollen, dass der andere es versteht. Das wäre unerträglich. Wir machen das explizit, wovon wir denken, dass es explizit gemacht werden muss, damit der Andere versteht, was wir meinen. Das Übrige lassen wir implizit. Dies ist ein Grundgesetz der menschlichen Kommunikation.

Zum Beispiel sage ich jemand, der in die Ferien fährt: „Schreib mal!” Ich hätte auch sagen können: „Schreib mir einmal einen Brief!” Das ginge auch noch. „Schreib mir einmal einen Brief, tue ihn in ein Kuvert, klebe es zu, bringe ihn zur Post und schicke ihn mir.” All das ist gemeint, aber in den allermeisten Fällen, würde der so Angesprochene sich zumindest wundern, für wen ihn der Gesprächspartner eigentlich hält.

Nebenbei gesagt: Sprachen haben sehr unterschiedliche Regeln hinsichtlich dessen, was im Normalfall ausdrücklich gemacht werden muss und was nicht. In vielen westafrikanischen Sprachen müsste die obige Aufforderung unbedingt lauten: „Wenn du dort angekommen bist, schreib einen Brief, nimm und sende (ihn) für mich.”

So ist es auch mit dem Griechischen, z.B. mit essen und trinken. Lukas 14,15: das Brot essen im Reich Gottes. Schon in Lukas 14,1 heißt es, dass ein Pharisäer Jesus eingeladen habe, bei ihm Brot zu essen. „Welche Unverschämtheit!” würden wir sagen. Und – isst man im Reich Gottes wirklich nur Brot? Es ist klar, dass es sich hier ganz einfach um eine Einladung zu einem Essen, und zwar wahrscheinlich zu einem guten, reichhaltigen Essen handelt. Natürlich spielt hier außer dem Bedürfnis, das Objekt der Tätigkeit „essen” mit auszudrücken, auch die synekdochetische1 Verwendung des griechischen Wortes „Brot” für Nahrung schlechthin mit eine Rolle. Der Übersetzer muss alles gleichzeitig berücksichtigen. Ähnlich verhält es sich mit den entsprechenden Ausdrücken für das Trinken. Zwei Beispiele: (1) „Er trinkt.” (2) „Er trinkt Wein.”

Wer wörtlich übersetzt, riskiert, ein „falsches Zeugnis” abzulegen Wir wissen, was im Deutschen mit (1) gemeint ist, obwohl das Getränk ungenannt gelassen, implizit ist. Das Griechische neigt dazu, für denselben Sachverhalt (2) zu verwenden. Wenn wir nun (2) unbesehen in jedem Fall wörtlich übersetzen, bleiben wir zwar dem Wortlaut treu, riskieren aber, den Sachverhalt falsch darzustellen, also im Klartext, „falsches Zeugnis” abzulegen.

„Berauscht euch nicht mit Wein!”, übersetzt die Einheitsübersetzung Eph 5,18. Man würde im Deutschen normalerweise fortfahren: „sondern lieber mit …” Genauer wäre hier so etwas wie: „Betrinkt euch nicht!” Was in solchen Fällen mit der wörtlichen Wiedergabe des Grundtextes verletzt wird, ist die sogenannte Quantitätsmaxime. Der Hörer oder Leser erwartet, dass gerade das, und nicht mehr, ausgedrückt wird, was seinen Sprachgewohnheiten entsprechend zum Verständnis der Sache notwendig ist.

Meine Frau Ilse meinte kürzlich zu diesem Thema:

„Der Übersetzer sollte nicht meinen, dem Leser oder Hörer die Arbeit der Verständnissicherung dort abnehmen zu müssen, wo dieser selbst sie natürlicherweise tun würde. Indem der Übersetzer alles detailliert expliziert, verringert er damit den Arbeitsaufwand des Hörers/Lesers nicht, sondern verdoppelt ihn, denn der Hörer/Leser muss aus der überexplizierten Version wieder eine natürlich kohärente Version herstellen.”

Das Problem mit der maschinellen Kommunikation ist genau das: die Maschine versteht nur, was explizit ausgedrückt ist. Es wäre doch schön, wenn mein PC eines Tages ausrufen würde: „Ach so hast du das gemeint!” Doch so weit wird auch die modernste Computertechnik nie kommen. Wahre menschliche Kommunikation funktioniert eben gerade nicht so wie der Computer, sondern sie funktioniert nur richtig unter dem Vorzeichen des Zusammenspiels von Explikat und Implikat. Es besteht kein Grund, anzunehmen, dass es sich mit dem biblischen Grundtext anders verhält.

Jeder biblische Text ist in einer bestimmten Kommunikationssituation entstanden und damit auf den Wissens- und Verstehenshintergrund einer Erstadressatengruppe ausgerichtet. Dabei bleibt vieles implizit. Der erste Korintherbrief ist besonders reich an Auslegungsfragen, die sich aus implizit enthaltener Information ergeben. Dieser Brief ist in der direkten Auseinandersetzung mit gewissen in der Gemeinde herrschenden Auffassungen entstanden. Die Erstadressaten wussten natürlich, wovon Paulus sprach, als er in 1Kor 6,12 die Meinung zitierte: „Alles ist erlaubt.” Für uns ist es nötig, deutlich zu markieren, wie es neuere Übersetzungen meist tun, dass das nicht die Lehre des Paulus ist, sondern eine bei Christen in Korinth zirkulierende Meinung, die er aufgreift, um ihr ein anderes Prinzip entgegenzuhalten: „Nicht alles ist nützlich.” Gleich ein paar Sätze weiter folgt die Aussage über den Bauch und die Speisen. Hier hilft es natürlich, etwas über den gnostischen Dualismus zu wissen, der mit der Geringschätzung des Leibes die sexuelle Sünde verbinden konnte und damit sogar rechtfertigte.

Was berechtigt den Übersetzer, den biblischen Wortlaut um entsprechende Hinweise zu erweitern? Was berechtigt uns dazu, als Übersetzer solche Entscheidungen zu treffen und dann den Wortlaut um entsprechende Hinweise zu erweitern, die z.B. deutlich machen, dass Paulus hier nicht selber spricht, sondern zitiert? Kurz gesagt: Der unmittelbare Kontext und – was die exegetische Grundentscheidung angeht – der biblische Gesamtkontext. Dazu gehört auch ein generelles Verständnis der Art und Weise, wie Sprache im Dialog gebraucht wird – dies im Hinblick darauf, dass gerade die Briefe des Paulus, wie jeder aufmerksame Leser feststellen kann, keine Ansammlungen von Bibelversen, sondern lebendige Dialoge und oft harte Auseinandersetzungen mit Partnern und Gegnern sind.

Konventionen des Sprachgebrauchs

Die Grenzlinie zwischen Implikat und Explikat ist keineswegs immer einfach zu ziehen. „Könnten Sie mir sagen, welche Zeit es ist?” ist dem Wortlaut nach eine Frage, die zunächst mit: „Ja, ich könnte es (warum fragen Sie?)”, angemessen beantwortet wäre. Diese Äußerung wird aber gewöhnlich gar nicht als Frage, sondern als Bitte aufgefasst, das zu tun, wonach gefragt wird.

Man unterscheidet deshalb zwischen konventionellen und konversationellen Implikaten.

A: „Warst du auch im Gottesdienst gestern?” B: „Ja, natürlich.” A: „Ich nicht.”

Warum ist die letzte Äußerung von A unstimmig? A hatte doch gar nicht behauptet, er sei im Gottesdienst gewesen! Er hat es aber zu verstehen gegeben, ohne es zu behaupten. Anders gesagt, es folgt aus einer konventionellen Implikatur, die mit dem Wörtlein auch verbunden ist, dass B verstehen muss, A sei im Gottesdienst gewesen, ohne dass dies von A ausdrücklich in Worte gefasst wird. Der Unterschied zwischen den beiden Äußerungen „Warst du im Gottesdienst?” und „Warst du auch im Gottesdienst?” liegt nicht in dem, was sie explizit aussagen, sondern in dem, was sie implizieren.

Selbstverständliches Wissen

Implikate hängen nicht nur vom Wortlaut und intendierten Sinn des Textes ab, sondern sind vor allem untrennbar mit der Frage nach der Ausrichtung auf einen bestimmten Adressatenkreis verbunden, nach dessen Vorverständnis oder anders gesagt, nach dessen Präsuppositionen. Damit wird unsere Formel von dem, was eine Aussage enthält, nochmals ein bisschen komplizierter:

Kommunikat = ( (Präsupposition * Explikat) =< implikat)

Präsuppositionen sind Vorstellungen, Annahmen, Wissen, die für den Adressaten selbstverständlich sind und die der Autor oder Sprecher deshalb beim Adressaten voraussetzt. Aus der Verbindung des Wortlauts des Textes mit den Präsuppositionen ergibt sich für den Adressaten die Bedeutung des Textes. Auch das ist eine allgemeine Gesetzmäßigkeit der Verwendung von Sprache.

Erst die Verbindung von Wortlaut und Vorwissen ergibt die Bedeutung „Wann haben Sie aufgehört zu rauchen?” Präsuppositionen bleiben erhalten, auch wenn man einen Satz in eine Frage umwandelt oder ihn negiert. Der Angesprochene wird als Raucher hingestellt.

Es gibt aber auch weniger direkt ableitbare Präsuppositionen. Diese sind meist ganz außerordentlich wirksam. Zum Beispiel setzt die ganze Bibel den Satz voraus: „Gott existiert”, obwohl er in dieser Form einer lehrhaften Aussage nirgendwo vorkommt. Ich vermute, dass das ein Grund ist, warum manche Leute die Bibel scheuen. Unterschiedliche Präsuppositionen können also für die Übersetzung sehr relevant sein.

Bibel und Babel – ein paar grundsätzliche Überlegungen

Übersetzung ist nötig, weil es verschiedene Sprachen gibt. Wie wir übersetzen und wie wir Übersetzungen beurteilen, zeigt, wie wir über Unterschiede zwischen Sprachen denken und was wir in dieser Hinsicht glauben. Nun könnten Sie sagen: Das sind akademische Probleme für den Sprachwissenschaftler. Nicht nur! Die Frage der Verschiedenheit der Sprachen ist eine zutiefst geistliche und eine eminent wichtige biblische Frage.

Gott verwirrte die Sprache der Menschen (1Mo 11,7). Wenige Abschnitte vorher lesen wir, dass die Erde – gemeint ist offensichtlich die Menschheit – sich teilte. Gott verwirrte die Sprache der Menschen. Es heißt nicht: Er teilte sie. Hinter der Verschiedenheit der Sprachen steht ein Prinzip der Inkompatibilität, das die Verständigung nicht nur erschweren, sondern verunmöglichen sollte, ein Prinzip, das wir eigentlich lieber nicht wahrhaben möchten. Ich zitiere nach der Elberfelder Übersetzung: „Lasst uns herab fahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen” (1Mo 11,7).

Gott verwirrte die Sprache

Was heißt verwirren? Vielleicht hilft ein Bild. Hat Gott einfach die Puzzlesteine genommen, umgedreht, und darauf geschrieben: Das was „Kuh” heißt, nennen wir jetzt „vache” – „Muh” macht es in allen Sprachen? An diesen allzu einfachen Gleichungen orientiert sich unser naives Verständnis der Unterschiedlichkeit von Sprache. Hier haben unsere sprachlichen Alltagstheorien ihren Ursprung, die uns so sehr in die Irre führen, wenn es um die Beurteilung von Bibelübersetzungen geht. Was für die Kuh zu stimmen scheint, ist nicht der Normalfall, dem gegenüber die paar schwierigen Gleichungen als Ausnahmen zu behandeln wären. Nein, die Eins-zu-eins Übereinstimmung ist die Ausnahme! Die heilige Kuh des Wörtlichkeitsfanatismus hat hier ihre Heimat.

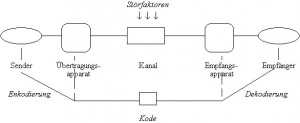

Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt: Es geht darum, vom Kode-Modell Abschied zu nehmen, das unserer technisierten Kommunikation, ja unserem technologisch-mechanistischen Verständnis von Kommunikation als Informationsvermittlung zugrundeliegt. Das Modell, das der technologischen Revolution der Kommunikation in den letzten 50 Jahren zugrundeliegt, stammt von Shannon und Weaver:

Die Art und Weise, wie mit Hilfe der menschlichen Sprache Sachverhalte und Inhalte vermittelt werden, läßt sich nicht mit der Funktionsweise des Kodes im Shannon/Weaverschen Modell gleichsetzen. Wenn der Verstehensprozess nicht mehr wäre als Dekodierung, wäre z.B. Übersetzen ein Kinderspiel – reduzierbar auf die Ersetzung eines Originalkodes durch einen korrespondierenden Zweitkode. Wie unzulänglich das naive Transkodierungsmodell ist, läßt sich zum Ärger oder Amüsement des Benutzers oft schon an mehrsprachigen Publikumshinweisen ablesen. In ihrer ganzen Vielschichtigkeit wird diese Problematik in der aktuellen Diskussion um die zeitgemäße Sprache der Bibelübersetzung exemplarisch deutlich.2 Aber selbst wenn man vom Sonderfall der Übersetzung absieht, muß man, um selbst die einfachste, alltäglichste Äußerung so zu verstehen, wie sie vom Sprecher gemeint ist, im allgemeinen mehr wissen, als der Kode – oder das Wörterbuch – hergibt. Wenn ich mit jemand ins Gespräch vertieft bin und er mir unvermittelt sagt: „Um 20 Uhr fährt mein Zug”, würde ich das normalerweise als höflichen Hinweis interpretieren, daß er das Gespräch zu beenden wünscht – obwohl er davon eigentlich gar nichts gesagt hat. Die Dekodierung der Äußerung als Fahrplaninformation, obwohl dem Wortlaut gemäß korrekt, würde mein Gegenüber mir als kommunikative Inkompetenz anlasten. Die der Absicht des Senders gemäße Interpretation setzt ein bei genauem Zusehen komplexes Zusammenspiel von „Kode-Wissen” und implizitem, nicht aus dem Wortlaut des Gesagten ableitbarem Wissen voraus.

Mehrdeutigkeit ist Voraussetzung für die grenzenlose Verwendbarkeit der Sprache Dass das Wörtchen „mein” im erwähnten Ausdruck „mein Zug” ein anderes Verhältnis ausdrückt als etwa in „mein Bleistift” oder „mein Foto”, daß andererseits unter „mein Zug” je nach Kontext statt einem öffentlichen Verkehrsmittel die Bewegung einer Schachfigur oder auch eine Untereinheit einer Kompanie Soldaten gemeint sein kann, weist im übrigen auf eine weitere grundlegende Eigenschaft, durch die sich die Kommunikationseinheiten der menschlichen Sprache von denen des Kode-Modells unterscheiden. Die grundsätzliche Mehrdeutigkeit und Unterbestimmtheit, zuweilen unbedachterweise als Ungenauigkeit oder mangelnde Logik der natürlichen Sprachen beanstandet, ist in Wirklichkeit die Voraussetzung ihrer grenzenlosen Verwendbarkeit – ist gerade das, was sie erst zum leistungsfähigen Instrument der menschlichen Kommunikation macht.

Jene Kapitel der Bibel zeigen aus der Vogelschau, wie von einem einheitlichen Ursprung her die Vielzahl und Verschiedenheit der Völker entstanden ist. Es ist – insgesamt gesehen – in gewissem Sinn ein organischer, natürlicher Prozess.

Gottgewollte chaotische Auswirkungen

Trotz des engen Zusammenhangs zwischen Kultur, Ethnizität und Sprache verhält es sich aber mit der Verschiedenheit der Sprachen anders. Sie wird in unserem Text nicht auf ein allmähliches Auseinanderdriften, sondern auf den Impakt eines dramatischen Eingreifens Gottes zurückgeführt – mit chaotischen, gottgewollt chaotischen Auswirkungen. Wenn wir nach dem Wesen der Unterschiede zwischen Sprachen fragen, müssen wir uns über das Ausmaß der Katastrophe von Babel im klaren sein. Gott hat nicht einfach die Waren neu angeschrieben. Die Leute, die den Turm bauten, wären dem Trick bald auf die Schliche gekommen. Gott hat gründliche Arbeit getan. Die Sprache verwirren heißt: Wörter und Sachen in Teilmengen durcheinander zu würfeln, die nicht mehr über die Sprachgrenzen hinweg in geordnete Beziehungen zu einander zu bringen sind. Es war Gottes Wille, die direkte Wort-für-Wort-Übersetzung unmöglich zu machen.

Zu unserem Schaden verharmlosen wir den Fall von Babel Diese Einsicht widerspricht unserer alltäglichen durchschnittlichen Auffassung von Sprache und Übersetzung. Ganz tief in uns sitzt ein Instinkt, der erwartet, dass alle so sprechen müssten wie wir, und wenn schon die Wörter verschieden sind, so doch nicht die Art und Weise, wie diese Wörter zusammengefügt werden, um ein gleichwertiges Sinnganzes zu ergeben. Wir haben den Fall von Eden besser begriffen als den Fall von Babel, dessen chaotische Folgen wir ständig, vielleicht als Selbstschutz, aber doch zu unserem Schaden verharmlosen.

Es war Gottes Wille, die direkte Wort-für-Wort- Übersetzung unmöglich zu machen Haben Sie sich auch schon gefragt, wie eigentlich unsere Alltagstheorien über Sprache und Übersetzung zustande kommen? Einer der verhängnisvollsten und unausrottbarsten dieser Alltagsmythen ist der von der unmittelbaren Übersetzbarkeit ungleichsprachlicher Texte. Unmittelbare Übersetzbarkeit heißt im Normalfall: das Wort x in A durch das Wort y in Z ersetzen – und dann (so meinen wir) gibt es noch ein paar kompliziertere Spezialfälle. So denken wir und vergessen, dass selbst im christlichen Buchhandel ein nach diesem Grundsatz verfasstes Produkt einfach nicht verkäuflich wäre.

Das Prinzip der Unverständlichmachung

Übersetzen heißt demnach: zu versuchen, die Wirkungen des Prinzips der Unverständlichmachung aufzuheben. Und dieses Prinzip, das sich nicht nur der unmittelbaren Verständlichkeit, sondern auch der unmittelbaren Übersetzbarkeit entgegen stellt, das Gesetz Babels, war nicht nur in jenem einmaligen Handeln Gottes am Werk, sondern es bestimmt fortan die Geschichte des Sprachwandels, die Geschichte der Weiter-auseinander-Entwicklung der Sprachen auf unserem Planeten. Es gilt auch für die Verschiedenheit zwischen Formen derselben Sprache von damals und von heute und sogar für hoch technisierte und normierte Vorgänge wie wir sie im Bereich der Computersprachen kennen.

Deshalb können wir nicht einfach den Finger auf den griechischen Text legen und sagen: Hier steht es so, und dann den Finger auf den deutschen Text legen und sagen: „Aber hier steht es so! Und warum habt Ihr … ? Und warum tut Ihr … ?” Wenn wir Übersetzungen auf diese Weise beurteilen, dann sagen wir nicht etwas über die Übersetzung aus, sondern über unseren eigenen Dilettantismus, indem wir an Stelle der biblischen Aussage über die Verschiedenheit der Sprachen unsere eigene Wunschvorstellung von der Bewahrung der direkten Transkodierbarkeit der Sprachen setzen. Damit zeigen wir, dass wir die Aussage der Bibel über Babel gar nicht ernst nehmen.

Wer 1:1 übersetzen will, nimmt die Aussage der Bibel nicht ernst Es ist deshalb nötig, dass wir zunächst einmal hören und glauben, was das Wort Gottes selbst uns in unserer eigenen Sprache, die wir verstehen, zu dieser Verschiedenheit der Sprachen zu sagen hat. Vielleicht ist das für Sie, obwohl Sie sich zu denen zählen, die die Bibel für das uneingeschränkt glaubwürdige Wort Gottes halten, im tiefsten Herzensgrund doch ein Mythus, den man eben nicht ernst nehmen kann.

Gott wachte über den Wortlaut

Nun haben wir es nicht einfach mit Übersetzung im allgemeinen Sinn zu tun, sondern mit der Übersetzung der Bibel. Ich gehe davon aus, dass für uns alle die Bibel einzigartig ist, von verschiedenen Autoren und aus verschiedenen Zeiten stammt, also selbst sprachliche Vielfalt zum Ausdruck bringt. Das Einzigartige der Bibel ist u.a. die Einheit der Botschaft, die uns diese textliche Vielfalt vermittelt. Die göttliche Inspiration der Bibel heißt für mich nicht nur, dass die Autoren irgendwie in einem vagen Sinn von Gottes Geist eine Idee bekamen, die sie dann in ihren eigenen Worten ausdrückten, sondern, dass Gottes Geist über dem Wortlaut des Urtextes gewacht und ihm sein Siegel aufgedrückt hat. Das heißt, dass die Worte der Bibel nicht durch beliebig andere Worte zu ersetzen wären. Es kommt auf den Wortlaut an, ähnlich etwa wie bei der Formulierung eines Gesetzes.

Wortlaut und Sinn – ein untrennbares Ganzes

Gott will mit dem Menschen kommunizieren. Das ist der Zweck der Bibel. Gott hat sich entschieden, dafür das Mittel der menschlichen Kommunikation zu wählen. Dazu gehört immer beides – der Wortlaut und der Sinn. Beides lässt sich nicht voneinander trennen, verändert man das eine, verändert sich auch das andere.

Die Bibel enthält viele Hinweise über ihre Entstehung. Wir sehen daraus sehr deutlich, dass sie, im Gegensatz zur muslimischen Auffassung von der Entstehung des Korans, kein vom Himmel gefallenes Buch ist, sondern unter den Bedingungen der normalen menschlichen Kommunikation ihre besondere von Gott gegebene Qualität erhielt.

Gerade weil der Wortlaut inspiriert ist, wie wir glauben, sind die Übersetzer gehalten, dem Sinn ihre volle Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Nun ist Sinn, Bedeutung, etwas Komplexes. Ich erinnere nochmals an das Schema:

Kommunikat = Explikat + Implikat

Auch die Implikate sind von der Sprachverwirrung erfasst worden Sprachen sind in allen diesen Bereichen in jeweils unterschiedlicher Weise verschieden. Auch in Bezug auf die Art und Weise, wie sie implizieren, wie wir oben an ein paar Beispielen gezeigt haben. Also auch die Implikate, nicht nur die Explikate, sind von der Sprachverwirrung erfasst worden. In der angemessenen Berücksichtigung dieser Tatsache liegt wohl die größte methodologische Schwierigkeit der Bibelübersetzung (wie auch der Übersetzung überhaupt).3 Ich möchte das an einem winzigen Detail, wieder aus dem Epheserbrief, anschaulich machen:

Gerade weil der Wortlaut inspiriert ist, müssen die Übersetzer dem Sinn die volle Aufmerksamkeit widmen Wörtlich heißt es im Kapitel 5, Vers 25: „Liebt die Frauen.” Ein häufiger Divergenzpunkt zwischen Sprachen sind die besitzanzeigenden Wörter, besonders wenn sie Beziehungen ausdrücken. Wir haben das oben am Beispiel „mein Foto” gesehen. Hier sehen wir, dass das Griechische auf die ausdrückliche Herstellung der speziellen Beziehung zwischen denen, die aufgefordert werden zu lieben, und den Frauen verzichten, d.h. diesen Bezug implizit lassen kann. Das Deutsche kann das eindeutig nicht, ohne gravierenden Missverständnissen Tür und Tor zu öffnen. Deshalb fügt hier selbst die Elberfelder-Übersetzung, die sonst dem Wortlaut genauestens folgt, still und heimlich „eure” ein.

Übersetzung und Inspiration

Die Übersetzung eines inspirierten Textes erhebt nicht selbst den Anspruch, inspiriert zu sein, sondern eben nur, Übersetzung eines inspirierten Textes zu sein. Die Übersetzung verhält sich zum Grundtext hinsichtlich der Inspiriertheit wie mein Maßstab zu Hause zum Urmeter in Sèvres. Um sicher zu sein, dass das Ergebnis stimmt, wenn wir die Länge eines Hosenbeins abmessen, müssten wir eigentlich jedesmal zum Urmeter fahren. Aber wir vertrauen, dass das Fachgeschäft, das uns die Messlatte verkauft hat, diese von einem Fachmann hat machen lassen, der vielleicht selbst auch den Urmeter nie zu Gesicht bekommen hat, aber ein Exemplar hat, das einmal jemand vor Ort nachgeprüft und für gut befunden hat.

Ich sehe eine geschichtliche Bestätigung dieses unmodernen Glaubens in der einzigartigen Überlieferungsgeschichte des biblischen Textes, die sich zum Teil als Folge des besonderen Umgangs mit heiligen Texten erklären lässt.

Die Übersetzung kann niemals beanspruchen, selbst der „inspirierte Text” zu sein Wirkliche Bibelübersetzer hatten zu aller Zeit mit diesem Problem zu kämpfen, einmal grundsätzlich und dann auch in der Praxis. Oder zuerst in der Praxis und dann grundsätzlich. Was folgt aus der göttlichen Inspiration der Bibel in ihrem Wortlaut für die Übersetzung dieses göttlich inspirierten Textes? Zwischen dem inspirierten „Urtext” und der Übersetzung besteht ein analoges Verhältnis wie das zwischen der Messlatte, die ich bei mir zu Hause verwende , und dem Urmeter in Sèvres: Die Übersetzung kann niemals beanspruchen, selbst der „inspirierte Text” zu sein, sie wird nie mehr als bestenfalls eine Übersetzung des inspirierten Textes sein. Ihre Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit wird davon abhängen, inwieweit sie Wortlaut UND Sinn des inspirierten Textes sorgfälitg und korrekt erfasst, und dies wiederum hängt in entscheidendem Maß davon ab, inwieweit die verwendete Übersetzungsmethode der tatsächlichen Verschiedenheit der Sprachen Rechnung trägt.

Für wen ist die Übersetzung bestimmt?

Wer soll die Übersetzung lesen, für wen ist sie bestimmt? Diese Frage ist keineswegs einfach von vornherein klar beantwortet. Sie muss aber immer wieder gestellt werden, und sie muss grundsätzlich beantwortet sein, bevor man mit der Arbeit beginnt. Davon hängt ab, wie wir als Übersetzer übersetzen, wie wir die Übersetzung innerhalb des Übersetzer-Teams und in der Trägerschaft beurteilen. Davon wird auch weitgehend Rezeption, Akzeptanz und Wirkung im Publikum abhängen.

Die Sprache, der Grundton, wird dem potentiellen Leser mitteilen, ob das etwas für ihn ist oder nicht. Kaum ein Leser hat Interesse für einen Text in der Sprache seiner Ururgroßväter.

Für wen übersetzen wir: Für unsere Großeltern oder für unsere Enkel? Wenn wir so übersetzen, dass unsere Kinder daran Freude haben und fragen: Papi, wann liest Du wieder aus der NGÜ vor, dann haben wir gute Chancen, dass wir in der Linie der Apostelgeschichte (Kap. 2,39) liegen: „Die Verheißung ist für euch und eure Kinder und alle, die fern sind.” Noch schärfer gefragt: Soll unsere Übersetzung den Toten dienen oder den Lebenden?

Für alle, die fern sind

Lassen Sie mich noch bei diesem letzten Punkt – der Ferne – einen Moment stehenbleiben. Vielleicht dachte Petrus in erster Linie an die physische Distanz, als er davon sprach, dass „die Verheißung” auch für die sei, die „fern” sind. Wenn es danach ginge, hätten wir heute endlich die idealen Verhältnisse und in gewissem Sinn haben wir die auch. Die physische Distanz, die unsere Nächsten von den Verheißungen Gottes trennt, ist im Internet-Zeitalter auf Null geschrumpft. Doch die Distanz, die sie in Wirklichkeit vom Verstehen der Bibel abhält, ist anderer Art. Sie ist innerer (geistlicher) Art, sagen die einen. Es liegt an der Sprache, sagen die anderen. Es liegt an beidem, sage ich.

Soll unsere Übersetzung den Toten dienen oder den Lebenden? Für die Unverständlichkeit der Bibel haben wir gewöhnlich ganz andere Erklärungen parat, als die naheliegendste. Aber ich erinnere Sie noch einmal an das Verständlichkeitsprinzip, das Paulus in 1Kor 14 zunächst für die Kommunikation innerhalb der Gemeinde so wichtig ist. Primäre Aufgabe des Übersetzers ist es, sprachliche Verständnishürden ab- und nicht aufzubauen. Erst wenn wir dies getan haben, haben wir überhaupt das Recht, die negative Reaktion auf mangelnde geistliche Empfangsbereitschaft zurückzuführen.

Was ist Verständlichkeit?

Jeder Kommunikator weiß es, jeder Lehrer, jede Mutter, jeder Vater – das Verstehen einer Aussage oder einer Geschichte oder einer Überlegung zur Sache variiert mit der Person, der ich den Text nahebringen soll.

Aufgabe des Übersetzers ist es, sprachliche Verständnishürden abzubauen und nicht aufzubauen Das Adressatenprinzip wurde von Luthers Wort formuliert, als er wegen der viel zitierten Wendung in seiner Übersetzung von Röm 3,28: „allein durch den Glauben”, angegriffen wurde

Luther musste sich gegen heftige Vorwürfe verteidigen, er habe das Wörtlein „allein” zum biblischen Text hinzu gedichtet und darauf die gesamte reformatorische Rechtfertigungslehre gegründet.

Zur Rechtfertigung seiner Übersetzung lässt Luther in seiner Schrift Sendschreiben vom Dolmetscher den Leser die ihr zugrunde liegende Argumentationsweise des Paulus Schritt für Schritt nachvollziehen: Mit Gott in Ordnung kommen via x. X bezeichnet den Weg, den der Mensch beschreiten muss, um mit Gott in Ordnung zu kommen.

Unterstellte Meinung: via nomos (d.h. dieser Weg ist das Gesetz).

Wahrer Sachverhalt, nach Paulus: via fides (d.h. dieser Weg ist der Glaube).

Fides ersetzt Nomos. Allein bezieht sich auf diesen im Griechischen impliziten Vorgang der Ersetzung eines Begriffs durch einen anderen, den das damalige Deutsche gern – so Luthers Begründung – explizit machte.

Inzwischen – das macht die Sache für uns schwierig – hat das Wort einen Bedeutungswandel durchgemacht. Allein hat in der Version der Lutherbibel von 1984 oder auch in der englischen Good News Bible („only through faith”) ein anderes Implikat als das, das Luther laut seinem eigenen Kommentar meinte. Diese Übersetzungen halten also an Luthers Wortlaut fest, aber nicht an seiner Intention!

Das heißt, das sola fides „der Glaube allein” gehört für Luther gar nicht zum Text, sondern zu der der Übersetzung nachgelagerten Exegese! Hier liegt methodisch gesehen der entscheidende, auch heute dringend zu beachtende, nicht immer leicht zu respektierende Unterschied.

Offene Fragen

Zugegeben, dieses Beispiel lässt viele Fragen offen und wirft weitere auf, die man nicht einfach ein für alle Male beantworten kann, denen sich aber der gewissenhafte Übersetzer, der seine Leute weder in der Flussmitte, noch irgendwo auf der anderen Seite im Busch absetzen kann, immer wieder neu stellen muss. Insbesondere die mit der Exegeseabhängigkeit der Bibelübersetzung verbundenen Gefahren werden an vielen Stellen deutlich. Ihnen lässt sich aber mit einer möglichst wortwörtlichen Wiedergabe nicht begegnen, weil dadurch der Charakter einer echten und lesbaren Übersetzung verloren geht und das Exegeseproblem nicht umgangen, sondern nur verdeckt wird. Die Flucht in die Scheinsicherheit und den Stumpfsinn der Wortwörtlichkeit ist keine Lösung.

Eindrückliche Beispiele für diese Problematik sind etwa die unterschiedliche Wiedergabe der Ausnahmeklausel in Matthäus 5 (Matthäus 5, 32) und des „Engels der Gemeinde” in den Sendschreiben der Offenbarung. Die Exegese ist ein Tummelfeld oft sehr gegensätzlicher Auffassungen. Soll und muss sich der Übersetzer damit einlassen? Gibt es eine klare Trennlinie zwischen der unverzichtbaren Exegesearbeit, die dem Übersetzungstext vorgeordnet und derjenigen, die dem Übersetzungstext zwingend nachgeordnet ist?

Schlussbemerkung

Die Frage ist nicht, ob wir ein Produkt anbieten, das in keiner Weise kritisiert werden wird. Die Frage ist, welche Kritik und von wem wir am liebsten hören wollen.

Es bleibt die Frage der Akzeptanz für Gemeinde und Welt. Hier ist die Abkehr von der traditionellen Bibelsprachlichkeit ein guter Weg. Es wäre noch die Frage der Fremdwörter-Akzeptanz zu stellen. Weder in der französischen noch in der englischen Bibelübersetzungs-Tradition gibt es dieses radikale Tabu. Nur in deutschen Bibelübersetzungen werden sonst völlig eingebürgerte Fremdwörter wie „intelligent”, „normal” usw. vom Gebrauch im Bibeltext ausgeschlossen.

Ich fasse kurz zusammen. Bibelübersetzung ist keine einfache Sache. Ich habe vier Prinzipien genannt, an denen sich diese Aufgabe orientieren muss: 1. Die Inspiration des biblischen Textes, 2. das babylonische Prinzip, das der Verschiedenheit der Sprachen zugrunde liegt und dem gegenüber sich das Ideal der unmittelbaren Übersetzbarkeit als Trugbild und das Kriterium der möglichst großen Wörtlichkeit als untauglicher Maßstab der „Bibeltreue” erweist, 3. das Prinzip der Verständlichkeit und schließlich 4. das der Adressatenorientiertheit.

Ich wollte zeigen, dass man nicht das eine behalten und das andere weglassen kann, sondern dass diese Prinzipien eine nüchterne Sicht darstellen, wie sie die Bibel in Aussagen über sich selbst und hinsichtlich der menschlichen Sprachen, ihrer Verschiedenheit und ihrer Funktionsweise vertritt. Wir fahren sicher nicht schlecht, wenn wir bereit sind, unsere hergebrachten Vorstellungen über die Übersetzung der Bibel an diesen Prinzipien zu messen und zu korrigieren.

- Für die Methode der Bibelübersetzung folgt aus den genannten Prinzipien: Es ist nicht nur unter Umständen im Notfall notwendig, vom Wortlaut des inspirierten Originals abzuweichen, es ist gerade die Tatsache der Inspiriertheit des biblischen Textes, die uns dazu verpflichtet, freilich ist die Art und Weise dieser notwendigen „Abweichung” keineswegs in das Belieben des Übersetzers gestellt.

- Die wahre Demut vor dem Text ist nicht die sklavische Buchstabentreue, sondern die gründliche exegetische und linguistische Arbeit am Text.

- Ganz gleich, was jemand behauptet: Jeder Übersetzung liegt (a) eine Exegese zugrunde und (b) eine Ausrichtung auf den Adressaten.

- Der Glaube, dass der Text inspiriert ist, verpflichtet uns, nicht zum Stumpfsinn, sondern dazu, mit umso größerem Ernst nach seiner Bedeutung zu fragen. Die wahre Demut vor dem Text ist nicht die sklavische Buchstabentreue, sondern die gründliche exegetische und linguistische Arbeit am Text.

- Gott will mit dem Menschen kommunizieren. Das ist der Zweck der Bibel. Gott hat sich entschieden, dafür das Mittel der menschlichen Kommunikation zu wählen. Dazu gehört immer beides – der Wortlaut und der Sinn. Beides lässt sich nicht voneinander trennen, verändert man das eine, verändert sich auch das andere.

Das Auseinanderreißen von beidem ist verhängnisvoll und läuft in der einen oder anderen Form auf Bibelkritik hinaus.

Zum Schluss ein Wunsch: Wir sind inzwischen Großeltern geworden. Ich möchte meiner kleinen Enkeltochter, wenn sie anfängt zu lesen, das Neue Testament der Neuen Genfer Übersetzung schenken können.

Der Vortrag wurde am 17. 12 1997 auf der Tagung der Arbeitsgruppe Neue Genfer Übersetzung (NGÜ) in Steinen bei Lörrach gehalten und für den Druck leicht bearbeitet.

Redeform, in der ein Teil für das Ganze steht oder umgekehrt. ↩

Vergleiche dazu Carsten Peter Thiede (Hrsg.), Bibelübersetzung zwischen Inkulturation und Manipulation. Paderborn: Deutsches Institut für Bildung und Wissen. 1993. ↩

Eugene Nida, Taber u.a. haben ihre Methodologie eigentlich nur auf der Ebene des Explikats entwickelt. ↩